Adolf Buchleiter – MAHLSTROM

Datum

- 18. Nov.. 2023 - 03. März. 2024

- Abgelaufen!

Standort

Webseite

http://www.sepulkralmuseum.deÖffnungszeiten : Di. – So. 10 bis 17 Uhr | Mi. 10 – 20 Uhr

Standort

Webseite

http://www.sepulkralmuseum.deÖffnungszeiten : Di. – So. 10 bis 17 Uhr | Mi. 10 – 20 Uhr

18. November 2023 – 03. März 2024 | Kabinettausstellung in der Rotunde

Am 29. Februar 2000 wurde der deutsche Zeichner, Maler und Bildhauer Adolf Buchleiter von seinen eigenen Bildern erdrückt. Es waren die großformatigen und gerahmten Zeichnungen aus seinem Zyklus zu Dantes Göttlicher Komödie – Arbeiten, die auch eine inhaltliche Schwere prägt. Zwölf dieser Bilder wurden nach einer Ausstellung in Kassel und vor einer weiteren in Pforzheim in seinem Haus in Kaufungen zwischengelagert. Renate Rothkegel, Buchleiters langjährige Lebensgefährtin, fand ihn dort zwischen mehreren Bildern und einer Mauer eingequetscht. Am 3. März 2000 starb Adolf Buchleiter an den Folgen seiner Verletzungen. Posthum fand Renate Rothkegel einen kleinen Zettel, auf dem Buchleiter notiert hatte: „Ausstellungen sind doch Störfälle“. Ein Satz, der nachwirkt.

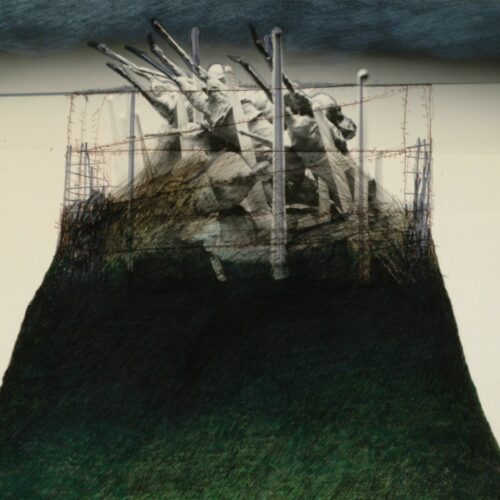

Die Ausstellung MAHLSTROM präsentiert in einer Kabinettausstellung in der Rotunde drei seiner raumgreifenden Zeichnungen, in denen Adolf Buchleiter sich dem Strudel der Bilder auch in formaler Weise hingegeben hat. Zudem werden künstlerisch bearbeitete Fotografien aus der Reihe „Soldatenspiele“ gezeigt, in denen die allgegenwärtige Traumatisierung von Soldat*innen im Krieg aufscheint.

Der Mahlstrom ist ein Gezeitenstrom zwischen den Lofoten-Inseln Moskenesøy und Værøy in Norwegen, der sich aufgrund von starken Wasserwirbeln bildet. Zahlreiche Literaten, Maler und Filmemacher ließen sich von dem Naturereignis inspirieren. Auch Adolf Buchleiter hat sich von dem Naturphänomen mitreißen lassen.

Buchleiters Arbeiten der Reihe „Das Paradies ist eine Polonaise“ sind ein wahres Werk seiner Hände. Wer genau hinschaut, entdeckt feinste Striche, schematische Wiederholungen und minutiöse Schraffuren aus Bleistift und Tusche, die sich in monatelanger Arbeit zu Monumentalwerken zusammensetzten. Das spricht für sein enormes Vorstellungs- und Abstraktionsvermögen. So entstand in akribischer Arbeitsweise das Triptychon „Das Paradies ist eine Polonaise“, das aus den drei Großzeichnungen (je 244 x 172 cm) „Mahlstrom“ (1990/1991), „Reigen“ (1990/1991) und „Rhythmus“ (1991/1992) besteht. Seiner Arbeit am Bild gingen Skizzen voraus, sogenannte Schmuddelblätter; Nebenprodukte seiner künstlerischen Arbeit: Raum für Fingerübungen zum Aufwärmen und zum Ablegen der Hand beim Zeichnen. Die Finger, heißt es in einem Text der Kunsthistorikerin Regina Fischer über seine Zeichnungen zu Dantes Göttlicher Komödie, mussten zu Beginn geschmeidig gemacht werden, die Hand in Schwung kommen; erst dann habe die Arbeit am großen Format einsetzen können. Buchleiters Arbeitsprozess glich einer Meditation. Meist vom klassischen Musikprogramm des Hessischen Rundfunks begleitet, setzte die feinteilige Wiederholung der Striche einen Rhythmus voraus. „Es müsste eine Kunst kommen, die mehr Zeit braucht“, sagte Buchleiter einmal – ein Zeichen seiner Hingabe für das Bild, doch zugleich ein Plädoyer für die Langsamkeit und eine philosophisch geprägte Herangehensweise an die Kunst. Er ließ seine Arbeiten werden – seine Möglichkeit, sich intensiv zu widmen, die Bilder aus sich selbst heraus entstehen zu lassen. Hier ist eine Analogie zur Natur zu erkennen, von der er auch selbst sprach. Zelle für Zelle fügte sich ein Ganzes zusammen.

Wer vor Buchleiters Triptychon steht, wird herausgefordert: Man kann gar nicht anders, man möchte ganz genau hinsehen. Buchleiter war es stets wichtig, dass sich die Betrachter seiner Arbeiten eigene Gedanken machen. „Er wollte dem Betrachter das Denken überlassen“, sagt Renate Rothkegel, die viele Jahre mit ihm zusammenlebte und heute seinen Nachlass verwaltet. So bleibt es auch den Betrachtern überlassen, ob sie sich in den Strudel hineinziehen lassen und, so wie die etlichen geometrischen Figuren, vom Sog angezogen werden. Und auch ihn selbst haben seine Arbeiten in einen Sog gebracht: „Er fing nie vor zehn Uhr an, arbeitete dann aber auch bis nachts um 3 Uhr“, erinnert sich Renate Rothkegel. Die Bilder wollten oder mussten sogar aus ihm herausfließen. Sie drängten geradezu aus seiner Innenwelt in die Realität. Sie scheinen ihn bedrängt zu haben, bedenkt man den permanenten Schaffensdrang. Bis ihn schließlich seine materialisierten inneren Bilder, seine selbst geschaffenen Bildwelten, überwältigten – ohne Frage ein tragischer Tod, aber im Kontext seines Schaffens auf seltsame Weise konsequent.

Buchleiter ist 1929 in Heidelberg geboren, musste noch als Jugendlicher mit dem sogenannten Volkssturm in den Krieg ziehen. Er sah Kollaborateure an den Bäumen hängen – Bilder wie diese begleiteten ihn sein Leben lang. Selbst floh er damals mit einem Freund aus dem Krieg. Als er zurück in Heidelberg war, litt er unter der Falschheit der Nazis, die, um sich selbst zu retten, weiße und amerikanische Flaggen gehisst hatten.

Renate Rothkegel, die die letzten 18 Jahre seines Lebens mit ihm zusammenlebte, erinnert sich an ein von ihm geschaffenes Gemälde eines Sonnenaufgangs. Eines nachts um zwei Uhr habe er gesagt „es ist so weit“ und gestaltete den Sonnenuntergang um zu einem Panzer. Er hatte vom Ausbruch des Kuweit-Kriegs erfahren. Eine Verzweiflung über die Welt trug er bis zu seinem Tod im Jahr 2000 in sich. So waren es wohl seine eigenen Kriegserfahrungen, die ihn zur Reihe „Soldatenspiele“ führten: etwa 20 Fotografien, die er selbst entwickelt hatte und mit Graphit, Farbstift und Kugelschreiber überzeichnete. „Buchleiter war ein Unzeitgemäßer, von einer gewissen Auflehnung gegen die Welt, wie sie sich darbot“, sagte Rothkegel einmal anlässlich einer Ausstellungseröffnung.

Wie das Zeichnen gehörte auch die Musik zu seinem Leben. Zwei Stunden am Tag musizierte er: auf dem Flügel, auf dem Bandoneon, mit dem Cello. Das Konservatorium der Musik in Heidelberg besucht, war er 1947–1951 Mitglied verschiedener Jazz-Formationen. Anders als sein Zwillingsbruder, der als Berufsmusiker arbeitete, blieb es für Buchleiter ein Hobby. So spielte er bis zu seinem Lebensende Bandoneon. Gesellschaft hingegen suchte er selten, lebte stattdessen radikal zurückgezogen.

Adolf Buchleiter wurde im Dezember 1929 in Heidelberg geboren. Nach dem Schulbesuch machte er eine Lehre zum Gold- und Silberschmied und schloss ein Studium an der Kunst- und Werkschule Pforzheim an. Aus der Assistenz 1955 bis 1958 bei Prof. K.H. Wienert resultierte ein Lehrauftrag in Pforzheim. Parallel arbeitete er bei Architekten und in der Schmuckindustrie und hatte Erfolge bei Wettbewerben. 1961 wurde Buchleiter als Dozent für Gestaltlehre an die Werkkunstschule Kassel berufen, 1971 zum ordentlichen Professor im Fachbereich Kunst an der Universität Kassel.

Öffnungszeiten

Di – So 10 – 17 Uhr | Mi 10 – 20 Uhr

Jeden Mittwoch um 17 Uhr findet eine öffentliche Führung statt.