IN ART

WE TRUST

Lutz Freyer

„Bewegte Zimmer“ im Hugenottenhaus

Abseits von klassischen Ausstellungsformaten kuratieren Silvia und Lutz Freyer Ausstellungskonzepte an einem geschichtsträchtigen Ort, die ganz neue Sichtweisen eröffnen. Mit Udo Wendland und seiner Impulse für Kassel Stiftung, die das Hugenottenhaus inzwischen erworben hat, ist ein schlagkräftiges Dreigespann entstanden. Seither haben sie für die Kasseler Kulturszene viel bewegt und einen identitätsstiftenden Kunstraum im Hugenottenhaus geschaffen.

Vorgeschichte

Um 1700 kamen die ersten hugenottischen Neubürger als Flüchtlinge nach Kassel, die wegen ihres Glaubens aus Frankreich fliehen mussten. In Hessen erhoffte man sich von ihnen eine Modernisierung und neue Impulse. Die französischen Religionsflüchtlingsfamilien trugen dazu bei, Kassel und die Oberneustadt neu zu gestalten und zu entwickeln, und es wurden seinerzeit viele Gebäude zum Wohnen und Arbeiten für die hugenottischen Flüchtlinge gebaut. Das Kleinod Hugenottenhaus, 1862 in der Friedrichsstraße 25 errichtet, heute zwischen GRIMMWELT und dem Kasseler Rathaus – gegenüber der „Neuen Denkerei“ –, ist eines dieser historischen Gebäude, die den Krieg überlebt haben, und das seit den 70er Jahren leer stand.

Ins Bewusstsein der Kasseler Bevölkerung rückte das vom Verfall bedrohte Hugenottenhaus während der documenta 13 im Jahr 2012 dank Carolyn Christov-Bakargiev. Vor acht Jahren erwachte es aus dem Dornröschenschlaf mit der Ausstellung „Collapse and Recovery“ – „Zusammenbruch und Wiederaufbau“ von Theaster Gates aus Chicago und dem deutsch-britischen Künstler Tino Sehgal. Theaster Gates wollte das Haus mit Künstlerfreunden und Schreinern aus Chicago renovieren und wiederbeleben. So wohnten dort diese Künstler während der documenta 13 und spielten abends großartigen Jazz. Tino Sehgal bespielte mit einer Rauminstallation den ehemaligen Bode-Saal, die heutige Perle.

Um 1700 kamen die ersten hugenottischen Neubürger als Flüchtlinge nach Kassel, die wegen ihres Glaubens aus Frankreich fliehen mussten. In Hessen erhoffte man sich von ihnen eine Modernisierung und neue Impulse. Die französischen Religionsflüchtlingsfamilien trugen dazu bei, Kassel und die Oberneustadt neu zu gestalten und zu entwickeln, und es wurden seinerzeit viele Gebäude zum Wohnen und Arbeiten für die hugenottischen Flüchtlinge gebaut. Das Kleinod Hugenottenhaus, 1862 in der Friedrichsstraße 25 errichtet, heute zwischen GRIMMWELT und dem Kasseler Rathaus – gegenüber der „Neuen Denkerei“ –, ist eines dieser historischen Gebäude, die den Krieg überlebt haben, und das seit den 70er Jahren leer stand.

Ins Bewusstsein der Kasseler Bevölkerung rückte das vom Verfall bedrohte Hugenottenhaus während der documenta 13 im Jahr 2012 dank Carolyn Christov-Bakargiev. Vor acht Jahren erwachte es aus dem Dornröschenschlaf mit der Ausstellung „Collapse and Recovery“ – „Zusammenbruch und Wiederaufbau“ von Theaster Gates aus Chicago und dem deutsch-britischen Künstler Tino Sehgal. Theaster Gates wollte das Haus mit Künstlerfreunden und Schreinern aus Chicago renovieren und wiederbeleben. So wohnten dort diese Künstler während der documenta 13 und spielten abends großartigen Jazz. Tino Sehgal bespielte mit einer Rauminstallation den ehemaligen Bode-Saal, die heutige Perle.

Mit neuem Leben erfüllen

Nach der Ausstellung „Freie Zimmer“, die im vergangenen Jahr Tausende von Besuchern anlockte, präsentieren die drei jetzt die neue Ausstellung „Bewegte Zimmer“ vom 17. Juli bis 27. September.

Die Kuratoren, selber Künstler, nehmen eine neue, ungewöhnliche Rolle ein und die Kunsträume entstehen in enger Zusammenarbeit mit anderen Künstlern.

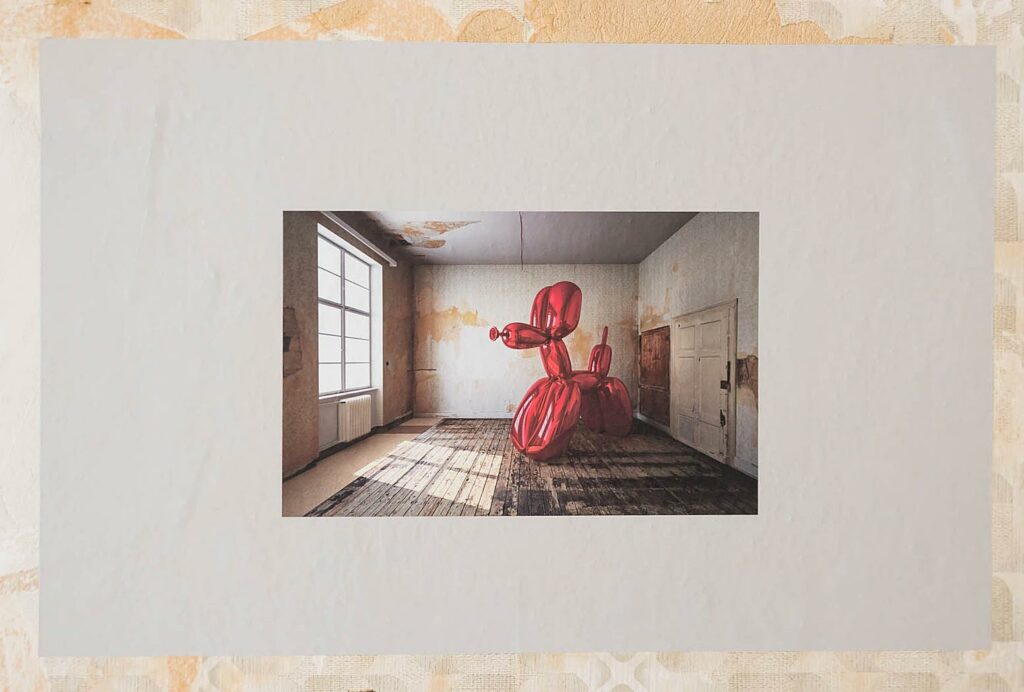

Die Ausstellung präsentiert 15 Künstler und bewegt sich über drei Etagen in 14 Räumen, in denen die Kunstwerke mit den räumlichen Situationen spielen. Warum „Bewegte Zimmer“? Die Räume wirken für sich, durch ihren spröden Charme. Obwohl sie noch ziemlich „heruntergekommen“ sind, versprühen sie Präsenz und Schönheit, es entwickelt sich eine gewisse Wohlfühlatmosphäre, durch die verschiedenen Lichtstimmungen entsteht ein Zauber in den Räumen, die eine eigene Anziehungskraft ausstrahlen und eine faszinierende Anmutung entstehen lassen.

Auftakt für die Ausstellung im Eingangsbereich bildet eine kleine Jesus-Bild-Collageskachel von Maren Freyer, „Beauty of Birth“, ironisch und humorvoll, die bei einem Besuch der jungen Kunstwissenschaftlerin in Florenz entstanden ist.

Nach der Ausstellung „Freie Zimmer“, die im vergangenen Jahr Tausende von Besuchern anlockte, präsentieren die drei jetzt die neue Ausstellung „Bewegte Zimmer“ vom 17. Juli bis 27. September.

Die Kuratoren, selber Künstler, nehmen eine neue, ungewöhnliche Rolle ein und die Kunsträume entstehen in enger Zusammenarbeit mit anderen Künstlern.

Die Ausstellung präsentiert 15 Künstler und bewegt sich über drei Etagen in 14 Räumen, in denen die Kunstwerke mit den räumlichen Situationen spielen. Warum „Bewegte Zimmer“? Die Räume wirken für sich, durch ihren spröden Charme. Obwohl sie noch ziemlich „heruntergekommen“ sind, versprühen sie Präsenz und Schönheit, es entwickelt sich eine gewisse Wohlfühlatmosphäre, durch die verschiedenen Lichtstimmungen entsteht ein Zauber in den Räumen, die eine eigene Anziehungskraft ausstrahlen und eine faszinierende Anmutung entstehen lassen.

Auftakt für die Ausstellung im Eingangsbereich bildet eine kleine Jesus-Bild-Collageskachel von Maren Freyer, „Beauty of Birth“, ironisch und humorvoll, die bei einem Besuch der jungen Kunstwissenschaftlerin in Florenz entstanden ist.

“Nicht nur die Künstler lassen

sich von den Zimmern bewegen und

inspirieren, sondern unsere Besucher

und Besucherinnen auch.

Erst am Ende der Ausstellung ist die Ausstellung eigentlich fertig”.

15 Künstler auf 3 Etagen in 14 Räumen

Nach der Ausstellung „Freie Zimmer“, die im vergangenen Jahr Tausende von Besuchern anlockte, präsentieren die drei jetzt die neue Ausstellung „Bewegte Zimmer“ vom 17. Juli bis 27. September.

Die Kuratoren, selber Künstler, nehmen eine neue, ungewöhnliche Rolle ein und die Kunsträume entstehen in enger Zusammenarbeit mit anderen Künstlern.

Die Ausstellung präsentiert 15 Künstler und bewegt sich über drei Etagen in 14 Räumen, in denen die Kunstwerke mit den räumlichen Situationen spielen. Warum „Bewegte Zimmer“? Die Räume wirken für sich, durch ihren spröden Charme. Obwohl sie noch ziemlich „heruntergekommen“ sind, versprühen sie Präsenz und Schönheit, es entwickelt sich eine gewisse Wohlfühlatmosphäre, durch die verschiedenen Lichtstimmungen entsteht ein Zauber in den Räumen, die eine eigene Anziehungskraft ausstrahlen und eine faszinierende Anmutung entstehen lassen.

Auftakt für die Ausstellung im Eingangsbereich bildet eine kleine Jesus-Bild-Collage von Maren Freyer, „Beauty of Birth“, fast ironisch, sarkastisch, die bei einem Besuch der jungen Kunstwissenschaftlerin in Florenz entstanden ist.

Jedes Zimmer ist in seiner Präsenz einzigartig

Im ersten Ausstellungsraum zeigt Stephan von Borstel eine Reminiszenz, die lokale Gegebenheiten mit historischem Weltgeschehen verbindet: Kern des Konzepts ist ein Krankenbett, Ikone dieses Corona-Frühjahrs, dessen Blick durch das einzige Fenster des kleinen Raumes den Blick, wie durch einen Rahmen, auf den Gartenbereich hinter der Fünffensterstraße freigibt, vis-a-vis des Rathauses, in der von den Kuratoren so genannten „Kunstzone“, dort, wo einst das „Französische Hospital“ stand, bis es in der Bombennacht des 22. zum 23. Oktober 1943 der Zerstörung zum Opfer fiel. An den Wänden die Reproduktion eines Bildes von Philipp Otto Runge mit einem auf dem Rücken liegenden Säugling, das vom Erstarren der Welt zeugt. Zwei gegenüberliegende Bilder mit Vegetation schaffen eine Verbindung nach außen und machen auf die Ressourcen des Grüns im Garten aufmerksam. Die Rauminstallation erzeugt Betroffenheit. Eine sensible, emotionale Arbeit.

Der erste Ausstellungsraum ist nur ein Beispiel dafür, was den Besucher im Hugenottenhaus erwartet. So könnten wir weitere Arbeiten präsentieren, denn jedes Zimmer ist in seiner Präsenz einzigartig und vermittelt immer neue Impressionen und Anregungen. Aber Kunst kann man letztendlich nicht beschreiben, Kunst muss man sehen und erleben und so verzichten wir auf den Versuch, die Räume zu beschreiben. Bei genauer Betrachtung stellt man fest, dass die Eindrücke nicht unterschiedlicher sein könnten. Wie wirkt Kunst? Jeder hat seine bestimmte Vorstellung davon, was Kunst sein soll und wie sie zu wirken hat. Vielleicht wirkt sie sogar heilend, therapeutisch und nimmt man sie, wie eine Medizin, auf nüchternen Magen, also wenn die Betrachtung frei bleibt von Störungen, Erwartungen und Belastungen, kann sie sogar noch intensiver wirken. Durch das vorurteilsfreie Betrachten kann die Kunst ganz unterschiedliche Bereiche des Bewusstseins anregen.

Im ersten Ausstellungsraum zeigt Stephan von Borstel eine Reminiszenz, die lokale Gegebenheiten mit historischem Weltgeschehen verbindet: Kern des Konzepts ist ein Krankenbett, Ikone dieses Corona-Frühjahrs, dessen Blick durch das einzige Fenster des kleinen Raumes den Blick, wie durch einen Rahmen, auf den Gartenbereich hinter der Fünffensterstraße freigibt, vis-a-vis des Rathauses, in der von den Kuratoren so genannten „Kunstzone“, dort, wo einst das „Französische Hospital“ stand, bis es in der Bombennacht des 22. zum 23. Oktober 1943 der Zerstörung zum Opfer fiel. An den Wänden die Reproduktion eines Bildes von Philipp Otto Runge mit einem auf dem Rücken liegenden Säugling, das vom Erstarren der Welt zeugt. Zwei gegenüberliegende Bilder mit Vegetation schaffen eine Verbindung nach außen und machen auf die Ressourcen des Grüns im Garten aufmerksam. Die Rauminstallation erzeugt Betroffenheit. Eine sensible, emotionale Arbeit.

Der erste Ausstellungsraum ist nur ein Beispiel dafür, was den Besucher im Hugenottenhaus erwartet. So könnten wir weitere Arbeiten präsentieren, denn jedes Zimmer ist in seiner Präsenz einzigartig und vermittelt immer neue Impressionen und Anregungen. Aber Kunst kann man letztendlich nicht beschreiben, Kunst muss man sehen und erleben und so verzichten wir auf den Versuch, die Räume zu beschreiben. Bei genauer Betrachtung stellt man fest, dass die Eindrücke nicht unterschiedlicher sein könnten. Wie wirkt Kunst? Jeder hat seine bestimmte Vorstellung davon, was Kunst sein soll und wie sie zu wirken hat. Vielleicht wirkt sie sogar heilend, therapeutisch und nimmt man sie, wie eine Medizin, auf nüchternen Magen, also wenn die Betrachtung frei bleibt von Störungen, Erwartungen und Belastungen, kann sie sogar noch intensiver wirken. Durch das vorurteilsfreie Betrachten kann die Kunst ganz unterschiedliche Bereiche des Bewusstseins anregen.

MITMACHKÜNSTLER

Integraler Bestandteil der Ausstellung ist also die Partizipation der Ausstellungsbesucher selber, die als „Mitmachkünstler“ eingeladen werden, schöpferisch tätig zu sein und die Räume wahrzunehmen. Die Theorie der „Sozialen Plastik“ wurde bereits 1967 von Joseph Beuys geprägt und resultiert aus dem Verständnis des erweiterten Kunstbegriffs, der die Kunst nicht auf ein abgeschlossenes Werk beschränkt, sondern das kreative Denken und Handeln des Menschen einschließt. Beuys Motto „Jeder Mensch ist ein Künstler“ erklärt, dass alle Menschen befähigt sind, zum Schöpferischen zu gelangen. So wird die Ausstellung Begegnungsstätte zwischen Künstlern und Ausstellungsbesuchern. „Bewegte Zimmer“ bedeutet also auch, dass nicht nur die Künstler die Zimmer bewegen und sich von den Räumlichkeiten bewegen lassen, sondern auch die Besucher und Besucherinnen. „So wird die Ausstellung erst am Ende der Ausstellung eigentlich fertig sein“, betont Lutz Freyer. „Die Beziehungen und ihre Gestaltung sind plastisch und rücken in den Vordergrund, man darf gerne in Prozessen denken.“ Die Ausstellung bietet deshalb auch Gelegenheit für verschiedene Workshops und wird lebendig, indem die Besucher mitwirken können. Das Angebot kommt von verschiedenen Künstlern wie zum Beispiel Ulrike Brömse-Reich, die Teppiche zur Kunst knüpft oder Lutz Freyer mit GELDWÄSCHE. Die Installation „Geldwäsche“ regt an, über die Bedeutung von Geld nachzudenken: Geld ist erstmal nichts anderes als bemaltes Papier und wird nicht mehr durch Gold oder Öl beglaubigt. In bestimmten Kreisen ist Geldwäsche ein zentrales Thema, was bei Freyer spielerisch mit dem realen Waschen verbunden wird. Für den Workshop, mit etwa fünf bis sechs Teilnehmern werden Töpfe, Eimer und Wannen bereitgestellt, um mit den Besuchern Geld zu waschen, aber auch selber mit Farben zu gestalten.

Integraler Bestandteil der Ausstellung ist also die Partizipation der Ausstellungsbesucher selber, die als „Mitmachkünstler“ eingeladen werden, schöpferisch tätig zu sein und die Räume wahrzunehmen. Die Theorie der „Sozialen Plastik“ wurde bereits 1967 von Joseph Beuys geprägt und resultiert aus dem Verständnis des erweiterten Kunstbegriffs, der die Kunst nicht auf ein abgeschlossenes Werk beschränkt, sondern das kreative Denken und Handeln des Menschen einschließt. Beuys Motto „Jeder Mensch ist ein Künstler“ erklärt, dass alle Menschen befähigt sind, zum Schöpferischen zu gelangen. So wird die Ausstellung Begegnungsstätte zwischen Künstlern und Ausstellungsbesuchern. „Bewegte Zimmer“ bedeutet also auch, dass nicht nur die Künstler die Zimmer bewegen und sich von den Räumlichkeiten bewegen lassen, sondern auch die Besucher und Besucherinnen. „So wird die Ausstellung erst am Ende der Ausstellung eigentlich fertig sein“, betont Lutz Freyer. „Die Beziehungen und ihre Gestaltung sind plastisch und rücken in den Vordergrund, man darf gerne in Prozessen denken.“ Die Ausstellung bietet deshalb auch Gelegenheit für verschiedene Workshops und wird lebendig, indem die Besucher mitwirken können. Das Angebot kommt von verschiedenen Künstlern wie zum Beispiel Ulrike Brömse-Reich, die Teppiche zur Kunst knüpft oder Lutz Freyer mit GELDWÄSCHE. Die Installation „Geldwäsche“ regt an, über die Bedeutung von Geld nachzudenken: Geld ist erstmal nichts anderes als bemaltes Papier und wird nicht mehr durch Gold oder Öl beglaubigt. In bestimmten Kreisen ist Geldwäsche ein zentrales Thema, was bei Freyer spielerisch mit dem realen Waschen verbunden wird. Für den Workshop, mit etwa fünf bis sechs Teilnehmern werden Töpfe, Eimer und Wannen bereitgestellt, um mit den Besuchern Geld zu waschen, aber auch selber mit Farben zu gestalten.

Kunstzone

Es ist möglich, eine Gesellschaft zu zerstören, indem man ihre Kunst sabotiert. Künstler können hingegen unsere Welt zu einem besseren Ort umgestalten, an dem Gedankenfreiheit und echte Kommunikation durch die universelle Sprache der Kunst verbreitet werden können.

Und diese einzigartige „Freiheitsempfindung“ ist in der Kunstzone zu spüren. Sie zieht das Publikum an, begeistert mit Unverfälschtheit und Individualität. Die Kunstzone ist in diesem Sommer bereits zur Lieblingslocation des Kasseler Publikums geworden. Jung und Alt treffen sich hier, um unbefangen über Kunst zu diskutieren, aber auch um diese einmalige, außerordentliche Umgebung zu genießen. Kunst beflügelt.

Kunst beflügelt auch die Wirtschaft. Weil sie Kommunikation fördert, Regeln bricht, Routinen hinterfragt, motiviert und dabei hilft, auch langfristige Ziele fokussiert zu verfolgen.

Auch deswegen gehen für Udo Wendland, Geschäftsführer der Stab Management Participation Verwaltung GmbH und der Stablius HoldCo 5 GmbH, Kunst und Wirtschaft zusammen. Und die Wirtschaft soll heute auch Verantwortung tragen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Gesellschaft.

Es ist möglich, eine Gesellschaft zu zerstören, indem man ihre Kunst sabotiert. Künstler können hingegen unsere Welt zu einem besseren Ort umgestalten, an dem Gedankenfreiheit und echte Kommunikation durch die universelle Sprache der Kunst verbreitet werden können.

Und diese einzigartige „Freiheitsempfindung“ ist in der Kunstzone zu spüren. Sie zieht das Publikum an, begeistert mit Unverfälschtheit und Individualität. Die Kunstzone ist in diesem Sommer bereits zur Lieblingslocation des Kasseler Publikums geworden. Jung und Alt treffen sich hier, um unbefangen über Kunst zu diskutieren, aber auch um diese einmalige, außerordentliche Umgebung zu genießen. Kunst beflügelt.

Kunst beflügelt auch die Wirtschaft. Weil sie Kommunikation fördert, Regeln bricht, Routinen hinterfragt, motiviert und dabei hilft, auch langfristige Ziele fokussiert zu verfolgen.

Auch deswegen gehen für Udo Wendland, Geschäftsführer der Stab Management Participation Verwaltung GmbH und der Stablius HoldCo 5 GmbH, Kunst und Wirtschaft zusammen. Und die Wirtschaft soll heute auch Verantwortung tragen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Gesellschaft.

KUNST, KULTUR Und Wirtschaft

Wenn Udo Wendland Begleitungen durch die Ausstellung macht, spürt man seine ansteckende Leidenschaft für die Kunst ebenso wie seine große Kenntnis der aktuellen Kunstszene. Mit der Impulse für Kassel Stiftung hat er für das Hugenottenhaus zusammen mit den Freyers eine dauerhafte Perspektive entwickelt.

Künstler tragen viele besondere Fähigkeiten in sich: Sie sind ihrer Zeit häufig ein Stück voraus, entwickeln starke Resilienz, wirken als „Alltagscoaches“, können Methoden vermitteln, wie es möglich ist, Unbekanntem offen, neugierig und mutig zu begegnen, und somit Innovation fördern. Lange hat sich die Wirtschaft lediglich ornamental mit Kunst geschmückt. In den letzten Jahren werden aber Künstler als Gestalter in unserer Gesellschaft begriffen. Udo Wendland sieht diese Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Kunst, Kultur und Wirtschaft und dass die Förderung von Kunst und Kultur nicht nur Aufgabe des Staates und der Politik ist, sondern eine Verantwortung der gesamten Gesellschaft.

Wenn Udo Wendland Begleitungen durch die Ausstellung macht, spürt man seine ansteckende Leidenschaft für die Kunst ebenso wie seine große Kenntnis der aktuellen Kunstszene. Mit der Impulse für Kassel Stiftung hat er für das Hugenottenhaus zusammen mit den Freyers eine dauerhafte Perspektive entwickelt.

Künstler tragen viele besondere Fähigkeiten in sich: Sie sind ihrer Zeit häufig ein Stück voraus, entwickeln starke Resilienz, wirken als „Alltagscoaches“, können Methoden vermitteln, wie es möglich ist, Unbekanntem offen, neugierig und mutig zu begegnen, und somit Innovation fördern. Lange hat sich die Wirtschaft lediglich ornamental mit Kunst geschmückt. In den letzten Jahren werden aber Künstler als Gestalter in unserer Gesellschaft begriffen. Udo Wendland sieht diese Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Kunst, Kultur und Wirtschaft und dass die Förderung von Kunst und Kultur nicht nur Aufgabe des Staates und der Politik ist, sondern eine Verantwortung der gesamten Gesellschaft.

Seelen- und Geistes-Nahrung

Die Menschen brauchen einen möglichst breiten Zugang zur Kunst. Damit Kunst weiter ihre gesellschaftliche Rolle wahrnehmen und insbesondere ihren öffentlichen Auftrag gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern erfüllen kann, soll auch die Wirtschaft Verantwortung übernehmen, sowohl durch direkte Förderung als auch über eine breite Palette anderer Maßnahmen und in Kunst und Kultur investieren, weil die Gesellschaft ein lebendiges kulturelles Umfeld braucht, das der Bildung und dem Demokratieverständnis, der Gesundheit und dem Wohlbefinden, dem kulturellen Gedächtnis, dem künstlerischen Schaffen und der Kreativität dient.

Der Erfolg der Ausstellung „Bewegte Zimmer“, gerade in dieser Corona-Zeit, beweist, wie die Menschen sich nach kultureller Seelen- und Geistes-Nahrung sehnen.

Die Menschen brauchen einen möglichst breiten Zugang zur Kunst. Damit Kunst weiter ihre gesellschaftliche Rolle wahrnehmen und insbesondere ihren öffentlichen Auftrag gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern erfüllen kann, soll auch die Wirtschaft Verantwortung übernehmen, sowohl durch direkte Förderung als auch über eine breite Palette anderer Maßnahmen und in Kunst und Kultur investieren, weil die Gesellschaft ein lebendiges kulturelles Umfeld braucht, das der Bildung und dem Demokratieverständnis, der Gesundheit und dem Wohlbefinden, dem kulturellen Gedächtnis, dem künstlerischen Schaffen und der Kreativität dient.

Der Erfolg der Ausstellung „Bewegte Zimmer“, gerade in dieser Corona-Zeit, beweist, wie die Menschen sich nach kultureller Seelen- und Geistes-Nahrung sehnen.

Trio

Das Dreierteam Silvia und Lutz Freyer und Udo Wendland bereichern mit dem Hugenottenhaus nicht nur die Stadt mit einer inspirierenden Ausstellung: Das Hugenottenhaus ist viel mehr als nur ein Ausstellungsort, sondern eher ein erfolgreiches, vorbildliches Engagement für eine unmittelbare, freie und gleichberechtige Willensbildung und Mitbestimmung, es leistet bereits einen großen Beitrag und übernimmt Verantwortung für die soziale und gesellschaftliche Entwicklung unserer Stadt. IN ART WE TRUST.

[Text: Sonja Rossettini | Fotos: Heiko Meyer]

Hugenottenhaus

Friedrichsstr. 25 | 34117 Kassel

Fon: 0561 88 20 98 5 | E‑Mail: freyer.kunst@web.de

www.hugenottenhaus.com

Öffnungszeiten: Vorübergehend geschlossen